「従業員を募集しても応募が来ない」「経験者を採用したいけれど見つからない」そんな悩みを抱えていませんか?

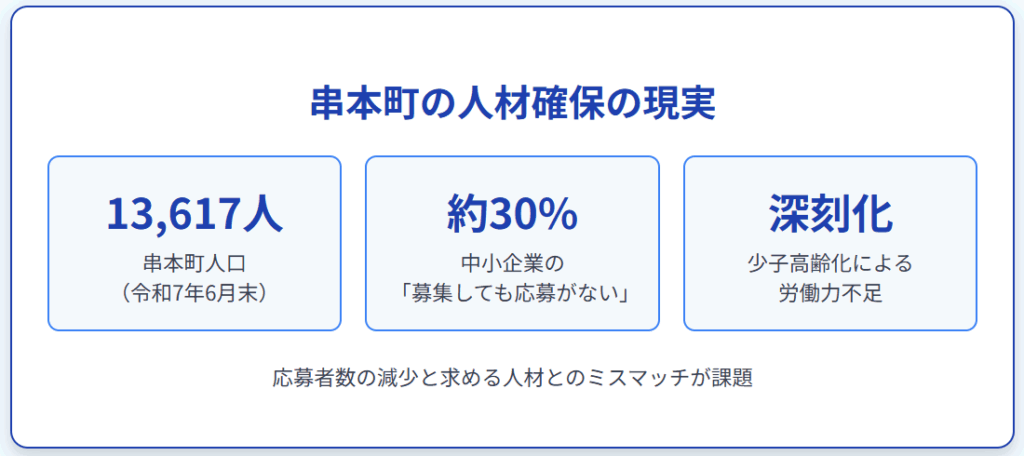

串本町の多くの事業者が直面している人材確保の課題は、実は全国共通の深刻な問題です。中小企業白書2024年版によると、約3割の中小企業が「募集しても応募がない」と回答しており、人手不足は年々深刻化しています。

串本町商工会では、このような人材確保のお悩みに対応する選択肢の一つとして、国が設立した公的支援機関「産業雇用安定センター」について情報提供いたします。

この記事では、産業雇用安定センターの具体的なサービス内容と串本町事業者の皆さんにとって最も効果的な活用方法について詳しく解説します。この記事を読むことで、1)完全無料で利用できる人材確保支援の全体像、2)串本町から利用する際の具体的手続き、3)地域特性を活かした効果的な活用パターンが分かります。

本記事を通じて、皆さんの人材確保の課題解決につながる具体的な一歩を踏み出していただけます。

目次

串本町の事業者が直面する人材確保の現実とは?

串本町をはじめとする地方の中小企業では、人材確保が年々困難になっています。特に深刻なのは、応募者数の減少と求める人材とのミスマッチです。

まず、人口減少の影響を見てみましょう。串本町の人口は令和7年6月末で13,617人となっており、少子高齢化が進んでいます。働き手となる生産年齢人口の減少により、労働市場全体が縮小し、求職者自体も少ない状況です。

次に、中小企業特有の採用課題があります。大企業と比べて知名度や待遇面でのアピールが難しく、求職者の目に留まりにくいのが現実です。また、即戦力を求める一方で、時間をかけた人材育成の余裕がないというジレンマも抱えています。

さらに、地域産業の特性も影響しています。観光業では繁忙期と閑散期の人員調整が必要で、小売業では高齢化により事業承継時の人材確保が課題となっています。漁業関連でも後継者不足が深刻化しているでしょう。

しかし、これらの課題に対する解決策は存在します。次の章で紹介する産業雇用安定センターは、まさに中小企業の人材確保を支援するために設立された公的機関なのです。

◆中小企業白書2024年版:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/

人材確保の課題は全国的な傾向でもあります。2024年度中小企業白書でも詳しく分析されていますので、こちらもご参照ください。

◆【AI要約】公表された【2024年度中小企業白書・小規模企業白書の概要(案)】のポイントをまとめました~新時代のビジネス展望~:https://kushimoto-shokokai.com/archives/8043

産業雇用安定センターとは?串本町事業者が利用できる無料支援サービス

産業雇用安定センターは、1987年に労働省(現在の厚生労働省)によって設立された公的な人材支援機関です。通称「ジョブ産雇(さんこ)」と呼ばれ、2025年1月に親しみやすい愛称とキャラクター「サイジョブさん」が誕生しました。

このセンターの最大の特徴は、全てのサービスが完全無料で利用できることです。登録費用、人材紹介手数料、相談料など一切の費用はかかりません。全国47都道府県に事務所があり、約500人の専任コンサルタントが企業と求職者をサポートしています。

串本町の事業者の皆さんは、和歌山事務所を利用することになります。

和歌山事務所の基本情報

- 所在地:和歌山市北出島1-5-46 和歌山県労働センター3階

- 電話番号:073-432-4690

- 営業時間:平日9:00~17:00

- 串本町からの距離:車で約2時間

まずは電話相談から始められますので、距離を気にせずご利用いただけます。

設立以来37年間で約26万人の再就職・出向を支援してきた実績があります。2024年度だけでも全国で11,107人の出向・移籍を成立させており、高い信頼性を持つ機関です。

センターでは企業のニーズに応じて3つの主要サービスを提供しています。人材マッチング、キャリア人材バンク、在籍型出向支援です。どのサービスも専任コンサルタントがマンツーマンでサポートするため、初めての利用でも安心して相談できます。

◆産業雇用安定センター公式サイト:https://www.sangyokoyo.or.jp/

具体的にどんな支援が受けられる?3つの主要サービスを解説

産業雇用安定センターが提供する3つの主要サービスについて、具体的な内容を説明します。

1. 人材マッチングサービス

このサービスは、人材を必要とする企業と転職を希望する求職者を結びつけるものです。ハローワークとの違いは、企業同士での人材の橋渡しに特化していることです。例えば、A会社で働いていた経験豊富な方を、同業のB会社に紹介するといった形です。

求職者の多くは在職中で、より良い条件や環境を求めて転職を検討しています。そのため、即戦力となる人材が多いのが特徴です。

2. キャリア人材バンク

60歳以上の経験豊富な人材に特化したサービスです。定年退職後も働き続けたいシニア層と、経験やスキルを重視する企業をマッチングします。

2024年度は全国で5,121人のシニア人材の再就職が成立し、そのうち65歳以上が2,990人を占めています。事務職、配送・輸送、福祉介護などの分野で活用されています。串本町のような地域では、豊富な経験を持つシニア人材の活用は大きなメリットとなるでしょう。

3. 在籍型出向(雇用シェア)

これは、従業員が元の会社に在籍したまま、一定期間他の会社で働く仕組みです。出向期間終了後は元の会社に戻ります。

例えば、観光業で閑散期に余剰となった人材を、その時期に忙しい他業種に一時的に出向させることができます。給与は出向元と出向先で分担し、国の助成金制度も活用できるため、双方の企業にメリットがあります。

これらのサービスは全て専任コンサルタントが間に入ってサポートするため、契約書の作成や条件調整も安心して任せられます。

◆産業雇用安定助成金について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html

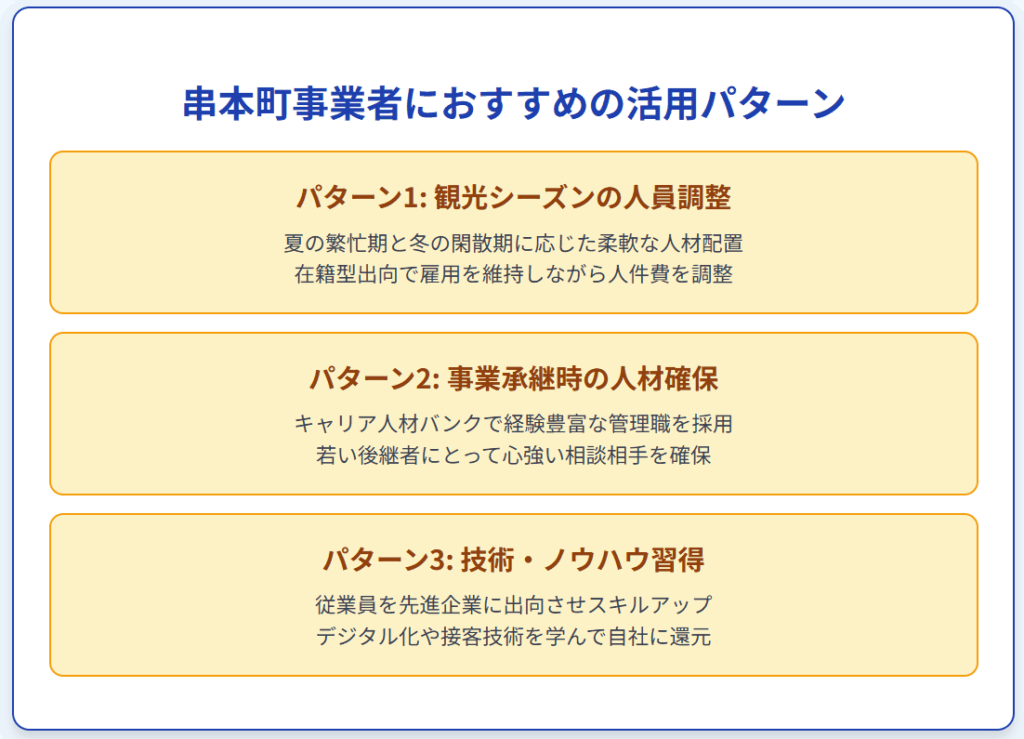

串本町の事業者におすすめの活用パターン3選

串本町の産業特性を踏まえ、特に効果的な活用パターンを3つご紹介します。

パターン1: 観光シーズンの人員調整

串本町は本州最南端の観光地として、夏季や連休時に観光客が集中します。この繁忙期と閑散期の人員調整に在籍型出向が効果的です。

例えば、夏は忙しい宿泊業や飲食業に、冬は比較的余裕のある他業種から人材を出向してもらう。逆に閑散期には自社の従業員を他業種に出向させることで、雇用を維持しながら人件費の調整ができます。

パターン2: 事業承継時の人材確保

高齢化が進む串本町では、事業承継を控えた経営者も多いのではないでしょうか。後継者が決まっても、経営に必要な人材が不足している場合があります。

キャリア人材バンクを活用すれば、他社で豊富な経験を積んだ管理職経験者や専門技術者を採用できます。60歳以上の人材は、若い後継者にとって心強い相談相手にもなるでしょう。

パターン3: 技術・ノウハウ習得を目的とした出向

地域の小規模事業者では、新しい技術やサービスを学ぶ機会が限られがちです。在籍型出向を活用して、従業員を先進的な取り組みを行う企業に一定期間出向させることで、スキルアップを図れます。

出向先で学んだデジタル化のノウハウや接客技術などを持ち帰ってもらい、自社のサービス向上につなげることができます。人材育成型の出向として、国の助成金も利用できる可能性があります。

これらの活用パターンは組み合わせることも可能です。まずは和歌山事務所に相談して、自社に最適な活用方法を見つけてみてください。

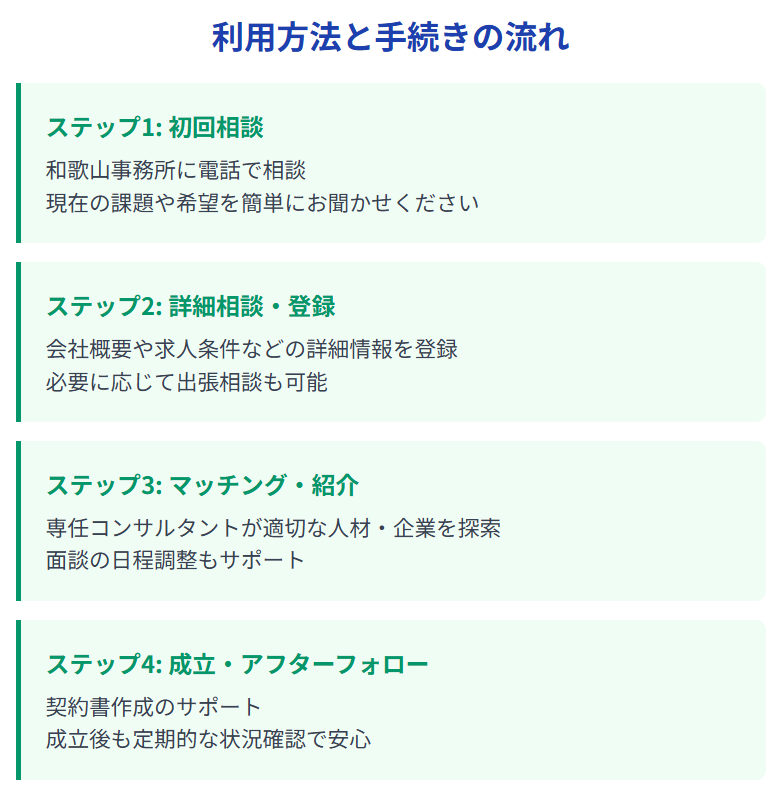

利用方法と手続きの流れ|まずは電話相談から始めよう

産業雇用安定センターの利用は、難しくはありません。具体的な手続きの流れを説明します。

ステップ1: 初回相談

まずは和歌山事務所(073-432-4690)に電話をかけましょう。営業時間は平日9時から17時です。「串本町の事業者で、産業雇用安定センターの利用を検討している」と伝えてください。

電話では、現在の人材に関する課題や希望する支援内容を簡単に聞かれます。専門的な知識は不要で、「人手が足りない」「経験者を採用したい」といった率直な悩みを話せば大丈夫です。

ステップ2: 詳細相談・登録

初回相談の内容に応じて、詳しい相談方法を決めます。和歌山事務所への訪問、電話・メールでの継続相談、場合によっては串本町への出張相談も可能です。

この段階で、会社概要や求人条件などの詳細情報を登録します。必要書類は会社案内や求人票程度で、複雑な手続きはありません。

ステップ3: マッチング・紹介

登録内容に基づいて、専任コンサルタントが適切な人材や企業を探します。条件に合う候補が見つかり次第、連絡が来ます。

履歴書の確認や面談の日程調整なども、コンサルタントがサポートします。必要に応じてセンターの担当者が同席することもあります。

ステップ4: 成立・アフターフォロー

面談で双方が合意すれば、採用や出向契約の締結に進みます。契約書の作成もセンターがサポートするため、法的な不安はありません。

契約成立後も定期的に状況確認の連絡があり、問題が生じた場合には相談に乗ってもらえます。このアフターフォローも全て無料です。

「まず話だけでも聞いてみたい」という段階でも、気軽に連絡して大丈夫です。強引な営業は一切ありませんので、安心してご相談ください。

◆和歌山事務所連絡先:073-432-4690(平日9:00-17:00)

まとめ

串本町の事業者の皆さんにとって、人材確保は喫緊の課題です。しかし、産業雇用安定センターという強力な味方があることを知っていただけたでしょうか。

本記事のポイントを振り返ると以下の通りです。

- 産業雇用安定センターは国が設立した公的機関で、全サービスが完全無料

- 人材マッチング、キャリア人材バンク、在籍型出向の3つの主要サービスを提供

- 串本町の特性を活かした観光シーズン調整、事業承継、技術習得の活用が可能

- 利用開始は和歌山事務所への電話相談から、手続きも簡単

人手不足の解決は一朝一夕には行きませんが、まずは行動を起こすことが重要です。ぜひ一度、和歌山事務所にお電話いただき、皆さんの状況に合った支援方法を相談してみてください。

串本町商工会としても、産業雇用安定センターとの連携を深め、会員の皆さんの人材確保をサポートしてまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に商工会までご相談ください。