「うちは小さな会社だから狙われない」と思っていませんか。実は最近、中小企業へのサイバー攻撃が急増しています。

IPA(情報処理推進機構)が発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」によると、攻撃者は大企業だけでなく、セキュリティ対策が不十分な中小企業も積極的に狙っています。串本町のような地方の事業者も例外ではありません。

この記事では、地域の事業者の皆さんに向けて、今すぐ実践できる情報セキュリティ対策を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、1)なぜ中小企業が狙われるのかが分かる、2)最新の脅威情報を把握できる、3)具体的な対策方法を学べる、4)活用できる支援制度を知ることができます。

一歩ずつ確実に進めて、大切な事業と顧客情報を守りましょう。

目次

なぜ中小企業がサイバー攻撃の標的になっているのか?

近年、中小企業を狙ったサイバー攻撃が深刻な問題となっています。経済産業省の調査によると、ランサムウェア被害全体の約6割が中小企業で発生しており、被害は増加傾向にあります。

串本町のような地方都市の事業者が狙われる理由

地方の中小企業が狙われる理由は明確です。まず、セキュリティ対策が不十分であることが多いためです。「私たちのような小さな会社は狙われない」という認識が、かえって危険を招いています。

次に、大企業への攻撃の足がかりとして利用されることです。中小企業は大手企業との取引関係を持つことが多く、攻撃者はこの関係を悪用して、より大きな被害を狙います。

さらに、地方の事業者は ITに詳しい人材が少なく、攻撃を受けても発見が遅れがちです。これにより、被害が拡大してしまうケースが増えています。

「うちは大丈夫」という思い込みの危険性

この考え方が最も危険です。攻撃者は無差別に標的を探しており、企業の規模は関係ありません。実際、従業員5人未満の企業でも重大な被害が発生しています。

また、お客様の個人情報や取引先とのやり取りは、規模に関係なく価値のある情報です。これらが漏れると、信頼失墜や損害賠償などで事業継続が困難になる可能性があります。

◆参考:IPA「情報セキュリティ10大脅威2025」: https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2025.html

2025年版・中小企業が最も注意すべき脅威TOP3

IPAが発表した最新の脅威情報から、中小企業が特に注意すべき3つの脅威をご紹介します。

1位:ランサムウェア攻撃による被害

ランサムウェアとは、パソコンやサーバーのデータを勝手に暗号化し、復元と引き換えに金銭を要求する悪質なソフトウェアです。

2024年6月、大手出版社のKADOKAWAがランサムウェア攻撃を受け、約25万4,000人分の個人情報が漏えいしました。この事例のように、データの暗号化だけでなく、情報の窃取と公開による脅迫も行われています。

中小企業では、攻撃を受けると事業が完全に停止してしまう可能性があります。お客様データ、会計データ、すべてが使えなくなれば、即座に営業停止に追い込まれてしまいます。

2位:内部不正による情報漏えい等

従業員や元従業員による意図的な情報の持ち出しや削除です。転職時に顧客情報を持ち出す、競合他社に機密情報を漏らすなどの事例が報告されています。

2024年4月、プルデンシャル生命保険では、元社員が退職時に979件の顧客情報を転職先に持ち出し、営業活動に使用していたことが判明しました。

小規模事業者では、少人数で多くの情報を扱うため、一人の不正で大きな被害につながりやすい特徴があります。

3位:不注意による情報漏えい等

メールの誤送信、設定ミス、記録媒体の紛失など、悪意のない不注意による情報漏えいです。

2024年6月、通販サイト運営会社では、委託先従業員が私物のハードディスクを業務に使用し、適切に削除せずに廃棄したため、顧客情報が第三者に渡ってしまいました。

「うっかりミス」だから仕方ないでは済まされません。お客様の信頼を失い、法的責任も問われる可能性があります。

これらの脅威は、適切な対策により防ぐことができます。次の章で具体的な方法をお伝えします。

◆参考:中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン: https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html

中小企業の実情を踏まえた現実的なアプローチ

多くの中小企業経営者から「セキュリティ対策は必要とわかっているが、現実的に何から始めればよいかわからない」「従業員の働きやすさとのバランスが難しい」「専門知識がない」「時間がない」という声をお聞きします。

実際に、情報セキュリティポリシーの作成について、多くの事業者が「専門知識がない」「時間がない」との悩みを抱えています。そのような実情を踏まえ、段階的で現実的な対策をご提案します。

情報セキュリティ対策は「完璧を目指す」のではなく、「できることから確実に」進めることが重要です。多くの専門家が指摘するように、理想的な対策と中小企業の現実には大きなギャップがあります。

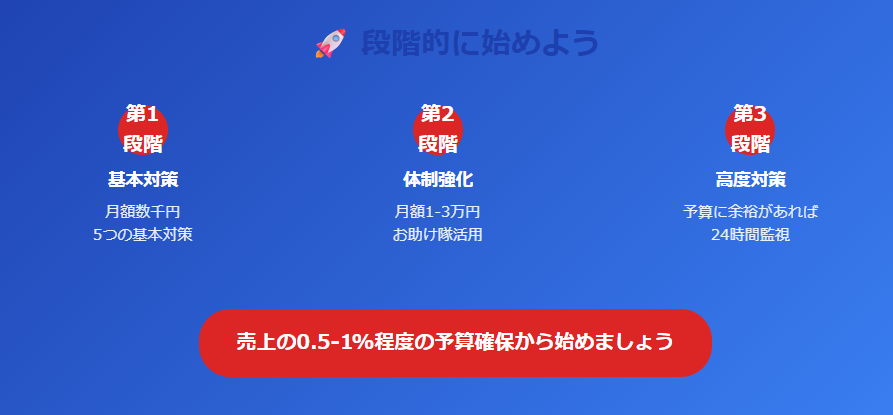

予算に応じた段階的アプローチ

【第1段階】月額数千円から始める基本対策

- 基本的なセキュリティ対策(前述の5つの対策)

- SECURITY ACTION「一つ星」宣言(無料)

- クラウドサービスでのデータ保護

- 従業員への基本的な注意喚起

【第2段階】月額1-3万円での体制強化

- サイバーセキュリティお助け隊サービスの活用

- より高度なウイルス対策ソフト導入

- 定期的なバックアップ体制の構築

- SECURITY ACTION「二つ星」宣言

【第3段階】より高度な対策(予算に余裕がある場合)

- 24時間監視サービス

- 統合セキュリティプラットフォーム

- 専門コンサルタントとの契約

重要なのは、第1段階から確実に実施することです。多くの攻撃は基本的な対策で防ぐことができます。

IPAの最新調査(2024年度)では、セキュリティ体制を整備した中小企業の約6割が「取引につながった」と回答しており、セキュリティ対策はコストではなく投資として捉えることができます。

専門知識がなくても、今日から始められる5つの基本対策をご紹介します。

対策1:強固なパスワード設定と管理

パスワードは情報を守る最初の砦です。簡単なパスワードは短時間で破られてしまいます。

安全なパスワードの作り方は、8文字以上で英数字と記号を組み合わせることです。例えば「Kushimoto@2025!」のように、地名と年号、記号を組み合わせると覚えやすくて安全です。

同じパスワードを使い回すのは絶対に避けてください。一つが破られると、すべてのサービスが危険にさらされます。

パスワード管理には、Google ChromeやMicrosoft Edgeなどのブラウザに搭載されているパスワード保存・自動生成機能を活用しましょう。多くの方が既に使っているこれらの機能で十分効果的です。

対策2:セキュリティソフトの導入と更新

ウイルス対策ソフトは必須です。メールやウェブサイトから侵入する悪意あるソフトウェアを検出・除去してくれます。

重要なのは、常に最新の状態に保つことです。新しいウイルスは日々作られているため、古いソフトでは対応できません。自動更新の設定を必ず有効にしましょう。

Windowsパソコンでは、Windows Defender(Windows標準搭載)で基本的なセキュリティ対策として有効です。ただし、実際の利用者からは「高度な脅威への対応が不安」「企業利用では機能が物足りない」という声もあります。標的型攻撃や新種のマルウェアへの対応を重視する場合は、有料セキュリティソフトとの併用を検討することをお勧めします。

対策3:定期的なデータバックアップ

万が一攻撃を受けても、バックアップがあれば被害を最小限に抑えられます。

最も実用的な方法は、クラウドサービスの活用です。Google Drive、Dropbox、OneDriveなどは自動でバックアップを取ってくれるため便利です。重要なファイルは定期的にクラウドに保存しましょう。

クラウドサービスだけでも十分な安全性を確保できます。心配な場合は、特に重要なデータのみ外付けハードディスクにも保存するという方法もあります。

週に1回程度、決まった曜日にバックアップを取る習慣をつけましょう。

対策4:従業員への教育・意識向上

セキュリティ対策は、すべての従業員が協力して初めて効果を発揮します。

不審なメールの見分け方、USBメモリの適切な使用方法、パスワードの管理方法など、基本的なルールを共有しましょう。

定期的にセキュリティに関する情報共有の時間を設けることをお勧めします。

IPAが提供する「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.htmlや警察庁の「サイバー犯罪対策」https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/index.htmlなどの無料教材も活用できます。

また、何か不審なことがあった場合は、一人で判断せずに相談する体制を作っておくことも大切です。

対策5:ソフトウェアの適切な更新

パソコンのOS(オペレーティングシステム)やソフトウェアは、定期的に更新されます。これらの更新には、セキュリティの弱点を修正する重要な内容が含まれています。

Windows Updateやソフトウェアの自動更新機能を有効にして、常に最新の状態を保ちましょう。

「更新すると操作が変わるから嫌だ」という声もありますが、セキュリティを優先してください。慣れれば問題ありません。

古いソフトウェアを使い続けることは、鍵を開けたまま外出するようなものです。必ず最新版を使用しましょう。

これらの対策は、一度に全部やろうとせず、できることから一つずつ始めてください。

串本町の事業者が活用できる支援制度と相談窓口

セキュリティ対策を進める上で、活用できる支援制度と相談窓口をご紹介します。

中小企業向けセキュリティ支援制度

経済産業省とIPAでは、中小企業のセキュリティ対策を支援する様々な制度を提供しています。

サイバーセキュリティお助け隊サービスは、中小企業向けに開発された監視・対応サービスです。月額5,000円〜15,000円程度で利用できます。

詳細は「サイバーセキュリティお助け隊サービス」で検索するか、IPA公式サイト(https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/)をご確認ください。

IT導入補助金では、セキュリティソフトやクラウドサービスの導入費用の一部が補助されます。要件を満たせば、費用負担を軽減しながら対策を強化できます。

現実的な費用感について

多くの中小企業が「セキュリティ対策は高額」と感じていますが、実際には基本的な対策は月額数千円から始められます。重要なのは、売上の0.5-1%程度の予算確保から始めることです。

実際の導入効果

IPAの調査では、セキュリティお助け隊サービス導入企業の5割以上が「導入が容易」と回答し、3割以上が「費用対効果を実感」しています。実際の利用者からは「安価で効果的」「専門知識がなくても導入できた」という声が寄せられています。

SECURITY ACTION制度の活用

SECURITY ACTION(セキュリティアクション)は、中小企業が自らセキュリティ対策に取り組むことを宣言する制度です。

一つ星では、基本的な対策の実施を宣言します。二つ星では、より詳細なセキュリティ基本方針の策定と実行を宣言します。

この制度は取り組み姿勢を示すものであり、実際のセキュリティレベルを保証するものではありませんが、取引先への信頼性向上や一部補助金の優遇条件となる場合があります。

セキュリティポリシー作成について

情報セキュリティポリシーの作成で「専門知識がない」「時間がない」とお悩みの場合は、IPAが提供するテンプレートの活用や、セキュリティお助け隊サービスでの支援を受けることで、段階的に整備していくことが現実的です。

申請は無料で、SECURITY ACTION公式サイト(https://www.ipa.go.jp/security/security-action/)から行えます。

串本町商工会での相談受付

串本町商工会では、会員の皆様の経営に関する様々なご相談をお受けしています。情報セキュリティ対策の具体的な技術的サポートは専門外ですが、「どの専門機関に相談すればよいか」「どんな支援制度があるか」などの情報提供は可能です。

基本的なご質問やお困りのことがございましたら、お気軽にお声かけください。

無料で利用できる相談窓口の紹介

IPA情報セキュリティ安心相談窓口では、セキュリティに関する相談を無料で受け付けています。電話やメールで、専門家に直接相談できます。

警察庁のサイバー犯罪相談窓口では、実際に攻撃を受けた場合の対応についてアドバイスを受けられます。

また、各都道府県のサイバーセキュリティ相談窓口も利用可能です。和歌山県にも専用の窓口が設置されています。

これらの支援制度や相談窓口を積極的に活用して、一人で悩まずに対策を進めていきましょう。

◆関連記事:DX化デジタル化の推進について 串本町商工会では、デジタル化推進も併せてサポートしています。セキュリティ対策と合わせて、業務効率化も図りませんか。:DX化デジタル化カテゴリー

◆関連記事:経営相談のご案内 セキュリティ対策は経営課題の一つです。総合的な経営改善について、経営指導員がサポートいたします:経営情報カテゴリー

まとめ:一歩ずつ始めるセキュリティ対策

重要ポイントの再確認

中小企業へのサイバー攻撃は現実の脅威です。しかし、完璧なセキュリティ対策を一度に実現する必要はありません。

調査によると、多くの攻撃は基本的な対策(パスワード管理、ソフトウェア更新、バックアップ)で防げます。これらから確実に始めましょう。

「予算がない」「人材がいない」「時間がない」という課題は多くの中小企業が抱える共通の悩みです。だからこそ、段階的なアプローチが重要なのです。

優先順位を付けた実行計画

まず第1週目はパスワードの見直しから始めてください。現在使用しているパスワードが安全かチェックし、必要に応じて変更します。

第2週目にセキュリティソフトの確認と設定を行います。導入していない場合は、この機会に導入しましょう。

第3週目にバックアップ体制を整えます。どのデータが重要か整理し、バックアップの仕組みを構築します。

第4週目に従業員への教育を実施します。基本的なルールを共有し、全員でセキュリティ意識を高めます。

継続的な取り組みの重要性

セキュリティ対策は一度やれば終わりではありません。新しい脅威は日々生まれており、対策も常に更新していく必要があります。

月に1回程度、セキュリティ対策の見直しを行い、最新の脅威情報をチェックする習慣をつけましょう。

また、年に1回は専門家による点検を受けることをお勧めします。自分では気づかない問題点を発見できる可能性があります。

商工会への相談呼びかけ

串本町商工会は、地域の事業者の皆様の安全な経営を全力でサポートいたします。

セキュリティ対策に関する疑問や不安がございましたら、遠慮なくご相談ください。一緒に、デジタル時代に対応した強い事業づくりを進めていきましょう。

お問い合わせ:串本町商工会 電話 0735-62-0044

大切な事業と信頼を守るため、今日から行動を始めませんか。