日々の商売、本当にお疲れ様です。円安や物価高で仕入れの値段は上がるし、人手はなかなか見つからないし…と、私たち小規模事業者をとりまく環境は、本当に厳しくなりましたね。

「この先、どうやって商売を続けていけばいいんやろか…」そんな風に、ため息をつきたくなる日もあるかと思います。

そんな中、全国の商工会で毎月配られる情報誌「月刊商工会」をじっくり読んでみると、今の厳しい時代を乗り越えて、むしろ自分たちの商売をさらに元気にするための、たくさんのヒントが載っていました。

そこで今回は、全国の面白い取り組みの中から、特に私たち串本町の事業者の皆さんに「これは役に立つ!」と思えるものを5つ選び出し、分かりやすくご紹介したいと思います。皆さんの会社の未来を考えるきっかけとして、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

ヒント1:「もったいない」を宝物に変える新発想

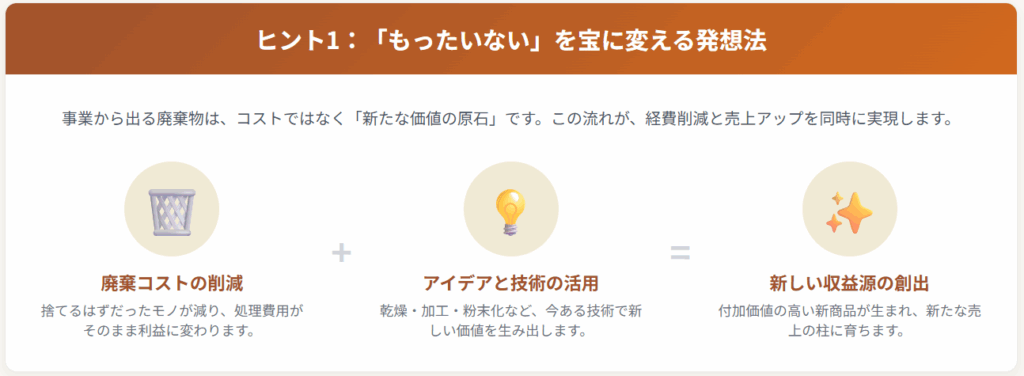

まずご紹介したいのが、これまで「捨てるしかなかったもの」を、価値ある資源として見直す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」という考え方です。

難しく聞こえるかもしれませんが、要は「ごみを減らして、それを新しい商売のタネにしよう」という取り組みのこと。

これができれば、ごみを捨てる費用が浮くだけでなく、新しい収入源になり、さらには「環境に優しいお店」としてお客さんや取引先からの信頼も得られる、まさに一石三鳥の考え方です。

事例1:吉野家のタマネギの芯が高級調味料に! (ASTRA FOOD PLAN株式会社)

牛丼チェーンの吉野家さんでは、年間250トンものタマネギの芯などが廃棄され、その処理に数百万の費用がかかっていました。

ここに目を付けたのが、ASTRA FOOD PLAN株式会社という会社です。同社が独自開発した「過熱蒸煎機」という機械は、高温のスチームでわずか5~10秒で食品の端材を乾燥・殺菌し、栄養や風味をぎゅっと凝縮したパウダーに加工できます。

この技術を使って、廃棄されるタマネギの芯を「タマネギぐるりこ」という香り高いオニオンパウダーに生まれ変わらせました。

この商品は、有名ベーカリー「ポンパドウル」でオニオンブレッドの原料として使われるなど、新たな価値を生み出しています。

吉野家は廃棄コストを削減でき、ASTRA FOOD PLAN社は新しいビジネスを生み出し、ポンパドウルは魅力的な新商品を作れる。みんなが得をする、素晴らしい仕組みですね。

事例2:牡蠣殻や廃炭がヒット商品に! (株式会社日ノ出化工)

岡山県の株式会社日ノ出化工は、地域で大量に廃棄されていた牡蠣の殻を粉末にし、水と混ぜるだけで作れる安全な除菌剤「Re:shell」を開発しました。また、伝統的な製鉄で出る廃炭を利用して、強力な消臭ボードも製品化しています。

これらの話から学べるのは、「これはゴミだ」という思い込みを一度捨ててみることの重要性です。私たち串本町でも、まだまだやれることはたくさんあるかもしれません。「価値が隠された原材料ではないか?」という視点を持つだけで、新しい商売のタネが見つかるかもしれません。

ヒント2:「物語」の力で、今ある技術を輝かせる

「新しい商品を作ってみたいけど、そのための機械を買うお金なんてないし…」。そうお考えの方も多いと思います。しかし、今皆さんがお持ちの技術や道具に、皆さんだけが語れる「物語」を乗せることで、新たな市場を開拓できる可能性があります。

事例:米袋工場が人気アパレルブランドに! (北日本製袋株式会社)

岩手県の北日本製袋株式会社は、米麦用の樹脂袋を作るための「日本で唯一残る機械」を持っていました。しかし、安い輸入品に押され、その素晴らしい技術は存続の危機に瀕していました。

そこで同社は、その機械で織られた非常に丈夫な生地を使い、「COME SACK(カムサック)」というおしゃれなバッグのブランドを立ち上げたのです。彼らが売ったのは単なる「袋」ではありません。「日本の農業を支えてきた、最後の機械と技術を守りたい」という熱い物語でした。

この物語は多くの人の共感を呼び、有名セレクトショップ「BEAMS」とのコラボレーションが実現するなど、大きな成功を収めています。

皆さんが当たり前だと思っているその技術—例えば、長年の経験で培われた魚の目利きの腕や、複雑な漁の網を作る技術—には、お客さんや他の事業者を引きつける魅力的な物語が必ず眠っています。

「なぜこの技術が生まれたのか」「どんな苦労があったのか」という物語こそが、皆さんの商品を特別なものに変える力を持っています。そして、その物語を伝えることが、厳しい価格競争から抜け出すための強力な武器になるのです。

ヒント3:従業員のやる気を引き出す「頑張りの見える化」

人手不足が続く今、従業員の方に長く、そして意欲的に働いてもらうための工夫は、経営者の皆さんにとって一番の悩みかもしれません。その鍵は、従業員の頑張りを客観的に「見える化」し、成長への道筋をきちんと示してあげることです。

事例:カードの色で成長がわかる! (建設キャリアアップシステム)

建設業界では「建設キャリアアップシステム(CCUS)」という全国的な仕組みがあります。これは、職人さん一人ひとりの資格や現場での経験をICカードに記録し、スキルがレベルアップするとカードの色が白から青、シルバー、ゴールドへと変わっていくというもの。自分の成長が目に見えることで、仕事への誇りと意欲が高まるそうです。

富山県の宮窪建設株式会社では、このCCUSカードをかざすと無料で飲み物がもらえる「CCUS応援自販機」を導入し、従業員のやる気を引き出すユニークな福利厚生としても活用しています。

私たちのお店でも、ここまで大掛かりなことはできなくても、例えば簡単な評価シートを作って定期的にお話をする時間を作ったり、仕事に関する資格の取得を会社で支援したりと、「あなたの頑張りをちゃんと見ているよ」という姿勢を具体的に示すことが大切です。

従業員が自分のキャリアプランを描ける職場は、この人手不足の時代にこそ選ばれるはずです。

ヒント4:事業承継は計画的に!期限が迫る、国の手厚い応援制度

大切に育ててきた事業を、そろそろ次の世代へ…とお考えの方もいらっしゃるでしょう。事業承継は多くの経営者の願いですが、後継者にかかる贈与税や相続税が大きな壁となってきました。

しかし、この問題には決定的な解決策があります。それが、国の「法人版事業承継税制(特例措置)」です。この制度を使えば、後継者が引き継ぐ株式にかかる税金の納税が猶予され、将来的には全額が免除される可能性もある、非常に手厚い内容です。

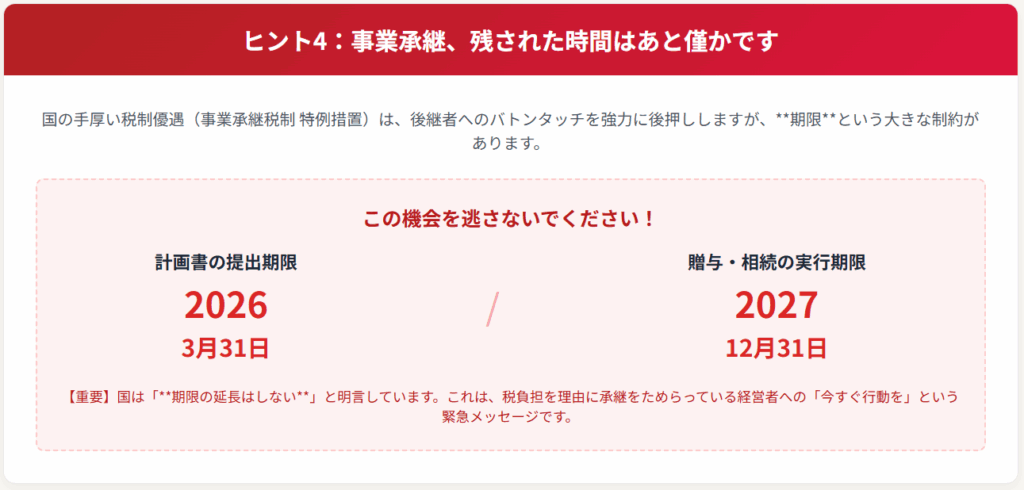

ただし、この制度には絶対に守らなければならない期限があります。

- 特例承継計画書の提出期限:2026年3月31日

- 株式などの贈与・相続の実行期限:2027年12月31日

国は「この期限は延長しない」と明言しています。これは単なる支援策ではなく、「事業承継をお考えなら、今すぐ行動してください」という国からの緊急のメッセージです。

計画書の作成には専門家の助言が欠かせません。私たち商工会が税理士などの専門家と共に全力でサポートしますので、少しでもお考えの方は、一日も早くご相談ください。

ヒント5:無料で全国にPR!私たちの物語を届けよう

「うちはええ商品を作ってるんやけど、うまく伝えられへん…」。宣伝・広報は多くの事業者の悩みですが、ここにも強力な武器があります。

全国商工会連合会の提携により、商工会会員であれば、日本最大級のプレスリリース配信サービス「PR TIMES」を無料で利用できます(6ヶ月間で3件まで)。

これは、自社の新商品や取り組みを、全国の新聞、テレビ、雑誌、ウェブメディアに一斉にお知らせできる仕組みです。単なる宣伝ではなく、ヒント1やヒント2で考えたような皆さんの事業の「物語」を社会に伝えることで、共感を呼び、新たなファンやビジネスチャンスを引き寄せることができます。

ぜひこの機会をお見逃しなく。

最後に:すべてのヒントを活かす土台となる「経営計画書」

ここまで5つのヒントをお伝えしましたが、これらを成功に導くために不可欠な土台があります。それが、しっかりとした「経営計画書」の作成です。

その場しのぎの経営ではなく、会社の目標や進むべき道を明確に描いた計画書があるからこそ、一貫した投資や人材育成が可能になります。

そして何より、この経営計画書は、国や県の補助金・助成金、金融機関からの融資を引き出すための「鍵」となる、極めて重要な書類なのです。

ご紹介した新しい取り組みを実行したくても、自己資金だけでは難しい場合もあるでしょう。その際、皆さんの熱い想いが詰まった説得力のある経営計画書があれば、公的な支援制度を活用して、リスクを抑えながら挑戦することが可能になります。

まとめ:5つのヒントを連携させ、会社の未来を一緒に築きましょう

今回ご紹介した5つのヒント、いかがでしたでしょうか。

- サーキュラーエコノミー:廃棄物を価値に変える。

- 技術の物語化:今ある強みで新たなファンを作る。

- 人材戦略:頑張りを見える化し、人が育つ職場を作る。

- 事業承継:期限の迫る国の制度を使い、未来へつなぐ。

- 情報発信:無料ツールで全国に物語を届ける。

大切なのは、これらがバラバラの取り組みではないということです。

環境に配慮した新商品(ヒント1)の物語(ヒント2)を全国に発信(ヒント5)すれば、共感した若い人材が集まってくれ(ヒント3)、円滑な事業承継(ヒント4)にも繋がっていく。そして、そのすべてが強固な経営計画に支えられているのです。

このように、様々な取り組みを連携させることが、厳しい時代を乗り越え、持続的に成長するための道筋です。

「こんなことを考えているんやけど、どう思う?」どんな小さな一歩でも構いません。私たち串本町商工会に、ぜひ皆さんの想いをお聞かせください。皆さんの新しい挑戦を、私たちは全力で応援します。