皆さん、お仕事の代金のやり取りで、「紙の約束手形」を使っていらっしゃいますか?もしかすると、「うちはもうずっと手形を使っているよ」という方も多いかもしれません。

ですが、その「紙の手形」が、あと数年(2026年度末)で実質的に使えなくなる、という大きな流れが来ていることをご存知でしょうか。

「えっ、知らなかった!」「手形がなくなったら、うちはどうしたらいいの?」「代わりに『でんさい』というのがあるらしいけど、パソコンは苦手で…」

そのようなご不安や戸惑いの声が聞かれます。私たち商工会も、この変化は串本町の皆さんにとっても他人事ではない、大切な問題だと感じています。

この記事では、その「でんさい」とは一体何なのか、なぜ紙の手形から切り替える必要があるのか、そして、切り替えることでどんなメリットがあるのかについて、できるだけ分かりやすく解説します。さらに、ITが苦手な方でも「まず何から始めればいいか」、その最初の一歩も具体的にお伝えします。

すぐに全部を理解する必要はありません。まずは「そんな話があるんだな」と知っていただくだけで大丈夫です。皆さんのご不安を少しでも減らし、一緒に準備を進めていくためのお手伝ができればと考えております。どうぞ、肩の力を抜いてお読みください。

◆でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク) :「でんさい」の仕組みを運営している公式な機関のホームページです。

目次

「でんさい」ってご存知ですか? もうすぐ紙の手形が使えなくなるかもしれません

さて、皆さん、最近「でんさい」という決済手段について、耳にされたことはありますか?これは、今後の商売において非常に大切になってくる、新しい仕組みのお話です。

「でんさい」とは、簡単に言いますと「電子記録債権(でんしきろくさいけん)」という仕組みの愛称です。

これまで使われてきた「紙の手形」や「振込」が持っていた課題を解決し、商売の取引をスムーズにするために作られた、いわば「インターネット版の手形」のようなものです。

これまでの紙の手形とは違い、すべてがパソコンなどの「電子的な記録」によって法的な効力を持つのが大きな特徴です。

なぜ今「でんさい」なの? 迫る「2026年問題」

従来、特に建設業や卸売業の皆さんの間では、お仕事の代金を「紙の約束手形」で受け取ったり、支払ったりする習慣が広く見られました。

しかしながら、この「紙の約束手形」が、近い将来、実質的に使えなくなるという方針が、国(政府)から示されました。

「知らなかった!」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。

私たち商工会といたしましても、この大きな変化が町内の皆さんにどう影響するか、注視している点です。

政府(経済産業省)は、「2026年度末(2027年3月)までに、紙の約束手形の利用を廃止しましょう」という目標を打ち出しました。

◆経済産業省(手形廃止に関するお知らせ・PDF) :国が事業者向けに「紙の約束手形、やめませんか?」と呼びかけている、公式な資料(PDFファイル)です。

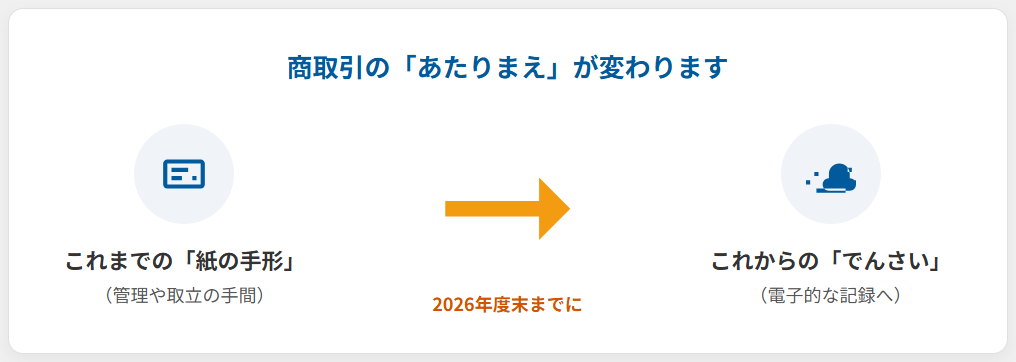

なぜかと言いますと、紙の手形には、発行のたびに必要な「収入印紙」の費用や、手形そのものを金庫などで厳重に「管理する手間」、そして「失くしたり、盗まれたりする心配」など、紙ならではの課題が色々とあったためです。

例えば、取引先から手形を受け取った場合、支払期日まで大切に保管しなければなりません。そして、期日が来たら銀行の窓口へ行って「取立」という手続きが必要です。こうした手間や、万が一のリスクは、経営者の皆さんにとって小さくないご負担だったのではないでしょうか。

こうした手間やリスクを、これからはデジタルの力で無くしていき、商売の効率を上げていきましょう、というのが「でんさい」が作られた大きな理由となっています。

2026年度末はまだ先のように思えますが、全国の銀行も手形交換所(手形を決済する場所)の機能を止める方向で動いており、もう実際の流れが始まっています。

「これからの支払いはどうなるの?」「パソコン操作は苦手なんだけど…」と、ご不安に思われるかもしれません。

ですが、「でんさい」は従来の紙の手形と比べて、私たち事業者にとって多くのメリットも備えています。次の章では、その具体的なメリットについて、分かりやすくご説明します。

◆中小企業庁(手形・小切手の廃止/電子化について) :中小企業の皆さんに向けて、手形廃止の背景やスケジュールを説明している資料ページです。

なぜ「でんさい」に? 事業者の皆さんにとっての「良いところ」とは何でしょう?

前の章では、2026年度末に紙の手形が実質的に使えなくなる、という大きな流れについてお話ししました。

「変わってしまうのは不安だ」と感じられた方もいらっしゃるかもしれませんが、この「でんさい」に切り替えることには、私たち事業者にとって、実はたくさんのメリットがあるんです。

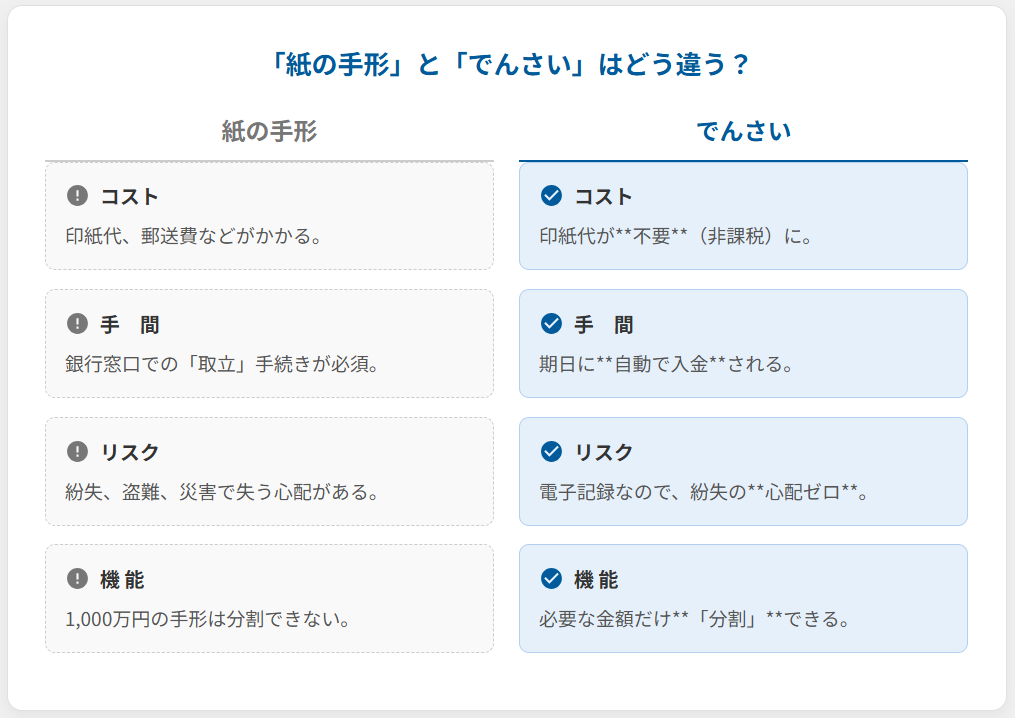

紙の手形が持っていた、あの長年のお悩み。「コスト(経費)」「手間(事務作業)」「リスク(心配事)」、この3つが大きく改善されます。

1. まずは経費削減! 収入印紙代や郵送費がかかりません

まず、とても分かりやすいメリットが「経費の削減」です。皆さんもご経験があると思いますが、紙の手形を発行するとき、金額に応じて「収入印紙」を貼る必要がありました。

「でんさい」は電子的な記録ですので、この印紙税が一切かかりません(非課税)となります。

例えば、町内のB商店さんが、仕入れのために毎月何枚も手形を発行していたとします。そのたびにかかっていた印紙代や、手形を取引先に送るための郵送費(書留など)。これらがすべて無くなることになります。

一つ一つは小さな金額に思えても、一年間、また数年間と積み重なれば、これは決して小さくない経費削減になります。

2. 事務作業が楽に! 銀行の窓口に行く手間がなくなります

次に、日々の「事務作業がぐっと楽になる」点です。

手形を支払う(発行する)側にとっても、手形用紙に金額を書いて、ハンコを押して、封筒に入れて…といった作業が、パソコンやスマートフォンの簡単な入力で完結します。

そして、手形を受け取る側にとってのメリットは、さらに大きいかもしれません。

それは、あの「取立の手間」がゼロになることです。

これまでは、支払期日が近づいたら、忙しい合間を縫って手形を銀行の窓口へ持っていき、「取立」の手続きをする必要がありました。

「でんさい」の場合は、支払期日になると、自動的に自分の口座へ入金されます。わざわざ銀行へ行く必要も、手続きを忘れる心配もありません。

3. 「なくした!」という心配がゼロに(紛失・盗難リスクの解消)

これも非常に大きな安心材料です。紙の手形は「現物」ですから、「銀行に持っていく途中で落としたらどうしよう」「事務所の金庫に保管していても、火事や盗難に遭ったら…」という「紛失・盗難のリスク」が常につきまといました。

「でんさい」は、手形そのものが「電子データ」として安全に管理されます。

ですから、物理的に「なくす」という心配が一切なくなります。これは、経営者の皆さんにとって、精神的にも大きなご負担の軽減になるのではないでしょうか。

4. 必要な分だけ使う「分割」も。資金繰りがスムーズになります

最後に、これは「でんさい」ならではの、非常に便利な機能のお話です。

それは、受け取った「でんさい」を、必要な金額だけ「分割」できる機能です。

例えば、町内で建設業を営むAさんが、元請けさんから1,000万円の「でんさい」を受け取ったとします。ですが今、急ぎで必要な運転資金は300万円だけ、という状況です。

もしこれが紙の手形だったら、1,000万円の手形をまるごと銀行に「割引(期日より前に現金化すること)」に出すしかありませんでした。すると、本当は必要ない700万円分も含めた、1,000万円全額に対する割引料(利息)を支払っていました。

ところが「でんさい」なら、パソコン上でこの1,000万円のデータを、「300万円」と「700万円」の2つに「分割」することができます。

そして、今必要な「300万円」だけを割引に出すことができます。もちろん、支払う割引料も300万円分だけで済みます。

これは、会社の資金繰り(キャッシュフロー)を考える上で、非常に賢く、無駄のないやり方だと言えます。

このように、「でんさい」はコストを減らし、手間を省き、心配事を無くし、さらには資金繰りまで助けてくれる、経営者の皆さんの強い味方になる可能性を秘めています。

始める前に知っておきたい、「でんさい」の注意点もありますか?

さて、ここまで「でんさい」のメリットをたくさんお話ししてきました。「印紙代が要らないのは助かるな」「自動で入金されるのは楽でいいな」と感じていただけたかと思います。

ただ、新しい仕組みを始める前には、やはり「注意点(デメリット)」もしっかりと知っておくことが大切です。もちろん「でんさい」にも、いくつか注意していただきたい点があります。

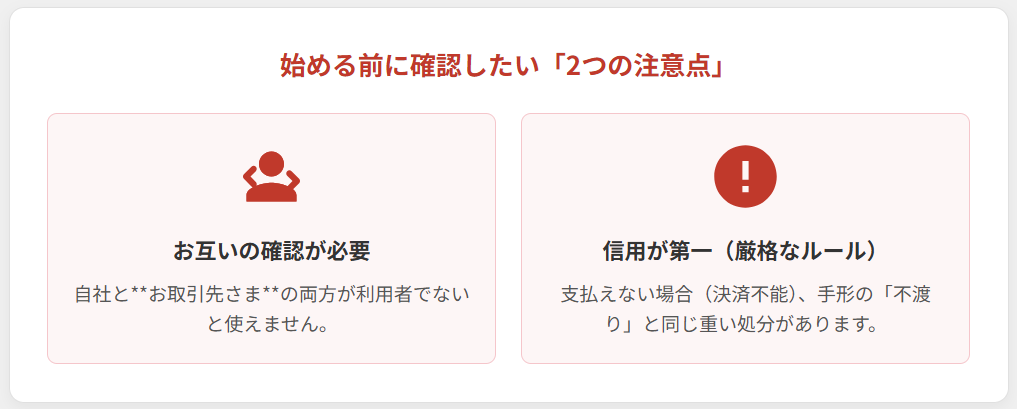

1. 相手(取引先)も「でんさい」の利用者である必要があります

これが、もしかすると一番大きな注意点かもしれません。

「でんさい」は、取引をする相手(支払う側も、受け取る側も)が、「でんさい」を使える状態(利用者)になっていないと取引ができない、というルールがあります。

例えば、町内のC建設さんが、材料の仕入れ代金を「でんさい」で支払いたい、と考えたとします。

しかし、仕入れ先のD商店さんが「でんさい」の利用申し込みをまだしていなかった場合、C建設さんはD商店さんに「でんさい」で支払うことができません。

これは逆も同じで、D商店さんが「でんさい」で受け取りたくても、C建設さんが使っていなければ受け取れません。

紙の手形は、相手が誰であれ(もちろん信用の問題はありますが)物理的に渡すことができました。

しかし「でんさい」は、お互いが「でんさいネット」という同じ仕組み(ネットワーク)に参加していることが前提となります。

ですから、自社だけが「よし、始めよう!」と思ってもダメで、大切なお取引先さんとも「これから決済どうしましょうか?」「お互い『でんさい』にしませんか?」と、コミュニケーションを取っていただく必要が生じます。

2. もし支払えなかったら? 手形と同じように厳しいルールも

もう一つの大切な注意点は、もし支払期日にお金が支払えなかった場合(決済不能)のルールです。

これは、紙の手形の「不渡り」と同じように、非常に厳しいペナルティ(罰則)が用意されています。

「でんさい」は便利な仕組みですが、あくまでも「債権(借金や貸し借り)」の記録です。約束は守らなければなりません。

万が一、支払う側の口座にお金が足りず、支払いができなかった場合、それが6ヶ月以内に2回続いてしまうと、「取引停止処分」という重いペナルティが課せられます。

この処分を受けると、2年間、新しく「でんさい」を発行すること(支払うこと)ができなくなったり、金融機関からの新しい借入が難しくなる場合があります。

これは、紙の手形の「銀行取引停止処分」とほぼ同じで、会社の信用に大きく関わる、とても重大な事態です。

便利なインターネットの仕組みだからといって、決して軽いものではなく、紙の手形と同じか、それ以上に「信用」が大切なんだ、という点は、しっかりと心に留めておく必要があります。

「なんだか難しそう…」と不安な方へ。まず何をすればよいでしょうか?

ここまで「でんさい」のメリットや注意点についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。

もしかすると、「2026年までに手形がなくなるのは分かったけれど、やっぱりパソコンでの操作は難しそうだ…」「何から手をつければいいのか分からない」と、ご不安に思われている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。今すぐ皆さんお一人で、すべての手続きを完璧にこなす必要はまったくありません。大切なのは、まず「知っておく」ことと、「相談できる場所を知っておく」ことです。

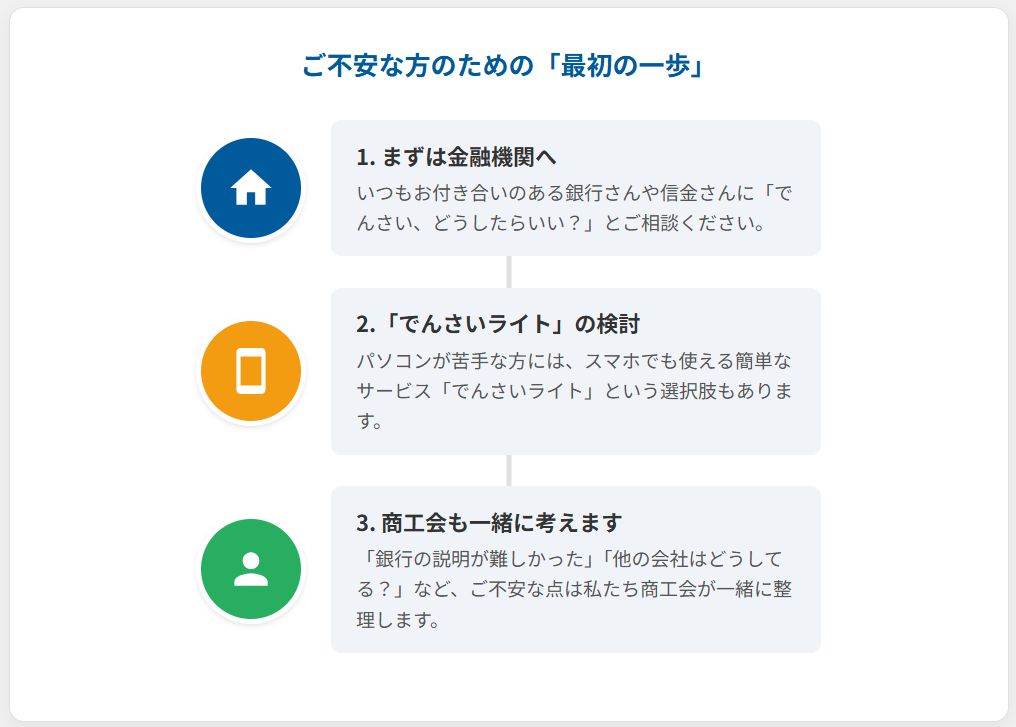

1. まずは、いつもお付き合いのある金融機関(銀行や信金さん)へご相談を

皆さんが最初にしていただきたい、最も大切な行動は、「いつもお付き合いのある金融機関の窓口で相談してみる」ことです。

皆さんが日頃からお使いの銀行さんや信用金庫さん、JAさんなどは、すべてこの「でんさい」の窓口になっています。

担当者の方に、「うちも『でんさい』を考えた方がいいのかな?」「手形がなくなるって聞いたんだけど、うちはどうしたらいい?」と、一声かけてみてください。

金融機関の皆さんも、この「でんさい」への切り替えは国全体の大切な動きだと理解していますから、きっと皆さんの会社の状況に合わせて、必要な手続きや、手数料がいくらかかるのか(金融機関によって少し異なります)、丁寧に教えてくれるものと思われます。

難しい操作をいきなり覚えるのではなく、まずは「話を聞いてみる」ことからで大丈夫です。

2. 「でんさいライト」という簡単な仕組みも始まっています

「そうは言っても、パソコン操作がどうしても苦手で…」というお声も、承知しております。

実は、そんな小規模な事業者さんや、個人事業主さんのために、「でんさいライト」という、もっと簡単な仕組みも新しく始まっています。

これは、難しいパソコン操作や、従来のインターネットバンキング(IB)の契約がなくても、スマートフォンやタブレットからでも使えるように設計された、よりシンプルな「でんさい」のサービスです。

まずは受け取るだけ、といった使い方にも向いています。

すべての金融機関が対応しているわけではないかもしれませんが、もし「パソコンは苦手だけど、スマホなら少しは…」という方は、ご相談の際に「うちは『でんさいライト』というのも使えますか?」と、合わせて聞いてみると良いかもしれません。

◆でんさいライト(でんさいネット内) :記事の中でもご紹介した、スマホなどでも使いやすい「でんさいライト」の公式説明ページです。

3. 私たち商工会も、皆さんの「わからない」を一緒に解決します!

また、私たち商工会も、皆さんのご相談窓口の一つです。 「銀行に聞きに行く前に、まず商工会で話を聞きたい」「他の会社さんはどうしてるの?」といったご質問やご不安は、どうぞ遠慮なく、私たち経営指導員にお寄せください。

正直なところ、私たち経営指導員も「でんさい」の技術的な専門家ではありません。 ですが、「銀行の説明が難しくて分からなかった」「自社の場合はどう考えればいいか」といったお悩みがあれば、皆さんの会社の状況を伺いながら、一緒に情報を調べ、どうすればスムーズにこの変化に対応できるかを考える「伴走支援」をさせていただくことは可能です。

2026年度末まで、まだ時間はあります。 慌てずに、一つずつ。まずは「相談する」ことから、一緒に始めてまいりましょう。

まとめ:2026年に向けて、今からできる「最初の一歩」を

今回は、「でんさい」とは何か、そして2026年度末に迫る「紙の手形の廃止」についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。

この記事でお伝えしたかった大切なポイントは、以下の3つです。

- 「でんさい」にはメリットも多いこと (印紙代などのコスト削減、銀行に行く手間の削減、紛失リスクの解消など)

- 注意点もあること (取引先も利用者である必要があり、手形と同じ「信用」が大切なこと)

- 不安な方の「最初の一歩」は「金融機関への相談」であること

新しい仕組みに切り替える、というのは、誰にとっても不安が伴うものです。特に、長年慣れ親しんだ「手形」という習慣を変えることには、戸惑いも大きいことでしょう。

ですが、この変化は全国一斉に進んでいます。大切なのは、ギリギリになって慌てるのではなく、今のうちから「そういう流れになっているんだな」と知り、少しずつ準備を始めることです。

今すぐパソコン操作をマスターする必要はありません。 まずは、いつもお付き合いのある金融機関の担当者さんに「うちも『でんさい』、考えた方がいい?」と一声かけること。 そして、もしご不安な点があれば、私たち商工会にも「ちょっと教えて」と気軽にお声がけいただくこと。

まずは、その「相談する」という一歩から、一緒に始めてまいりましょう。 私たちも、皆さんの経営に寄り添いながら、この変化を乗り越えるお手伝いをさせていただきます。

■ 関連リンク(さらに詳しく知りたい方へ)

より詳しい情報や、公式な情報は、以下のWebサイト(ホームページ)でご確認いただけます。

- でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク) :「でんさい」の仕組みを運営している公式な機関のホームページです。

- でんさいライト(でんさいネット内):記事の中でもご紹介した、スマホなどでも使いやすい「でんさいライト」の公式説明ページです。

- 経済産業省(手形廃止に関するお知らせ・PDF) :国が事業者向けに「紙の約束手形、やめませんか?」と呼びかけている、公式な資料(PDFファイル)です。

- 中小企業庁(手形・小切手の廃止/電子化について) :中小企業の皆さんに向けて、手形廃止の背景やスケジュールを説明している資料ページです。