2025年版中小企業白書が示す「経営力」強化の重要性をご存知ですか?円安・物価高や金利上昇、人手不足という厳しい経営環境の中、中小企業・小規模事業者の成長には「経営力」の向上が不可欠です。

本記事では、「個人特性」「戦略策定」「組織人材」という3つの視点から経営力を分析し、デジタル化推進と価格転嫁による付加価値向上の具体策を解説します。

経営者の皆様は、1)自社の経営力の現状を知り、2)効果的な強化策を見つけ、3)実践的なステップで経営改善を進められます。

変化の時代を生き抜くための実践的な指針として、ぜひご活用ください。

目次

2025年版中小企業白書が示す経営環境の変化とは?

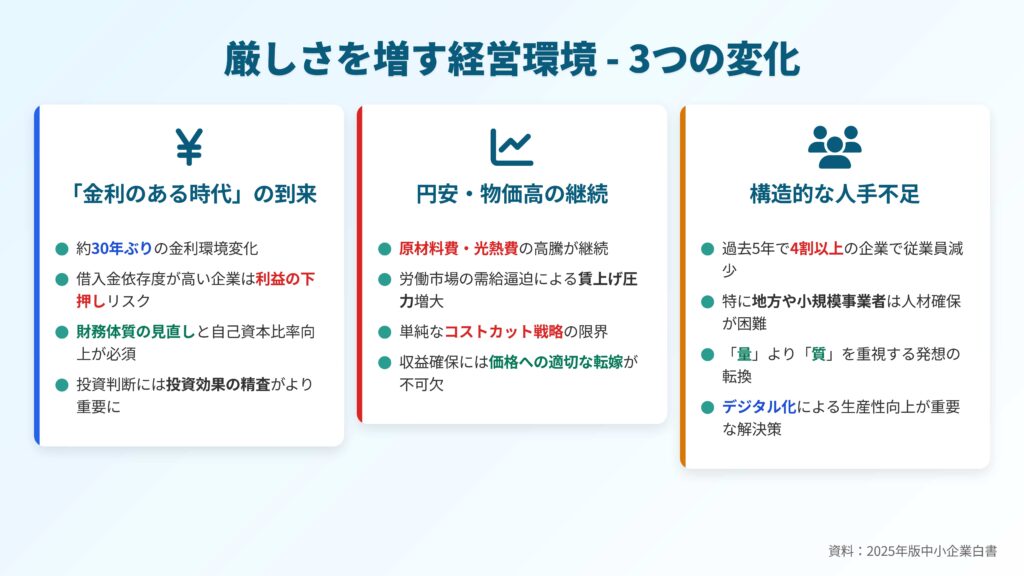

近年、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は大きく変化しています。2025年版中小企業白書では、特に以下の3つの変化に注目しています。これらは、事業継続に大きな影響を与える要素ですので、しっかりと理解しておきましょう。

「金利のある時代」到来による中小企業への影響

2024年度は、約30年ぶりに「金利のある時代」が到来しました。これは多くの中小企業にとって新たな課題となっています。

特に借入金依存度が高い中小企業・小規模事業者では、利益の下押しリスクとなる可能性があります。日銀の金融政策転換により、これまでの超低金利環境からの変化に対応する準備が必要です。

具体的には、資金調達コストの増加によって、これまでのように借入に頼った経営が難しくなるでしょう。財務体質の見直しや自己資本比率の向上が求められる時代に入ったと言えます。

また、金利上昇は設備投資の判断にも影響します。投資判断の際には、今まで以上に投資効果の精査が重要になっているのです。

円安・物価高の継続と賃上げ率上昇への対応

円安傾向と物価高騰は、中小企業の収益を圧迫し続けています。原材料費や光熱費の高騰に加え、労働市場の需給逼迫から賃上げ圧力も高まっています。

このような状況では、単純なコストカット戦略は限界を迎えています。収益を確保するためには、価格への適切な転嫁が避けられない状況となりました。

しかし、価格転嫁には取引先との交渉力が必要です。そのためには自社の付加価値を高め、選ばれる理由を明確にすることが重要です。

コスト増加分を単に価格に上乗せするのではなく、サービスや品質の向上と組み合わせた価格戦略が求められています。そうした総合的な経営判断力が今、試されているのです。

構造的な人手不足の現状と課題

人口減少と少子高齢化による労働力不足は、多くの中小企業にとって深刻な課題となっています。採用難や従業員の高齢化は、事業継続の大きなリスク要因です。

中小企業白書によれば、過去5年間で従業員数が減少した企業は4割以上に上ります。特に地方や小規模事業者ほど人材確保が難しくなっている傾向があります。

この人手不足に対応するためには、単に人を増やす発想ではなく、生産性を高める取り組みが不可欠です。デジタル化によるプロセス改善や業務効率化が重要な解決策となります。

また、柔軟な働き方の導入や職場環境の改善によって、人材の定着率を高める取り組みも効果的です。人手不足時代の経営には、「量」より「質」を重視する発想の転換が求められているのです。

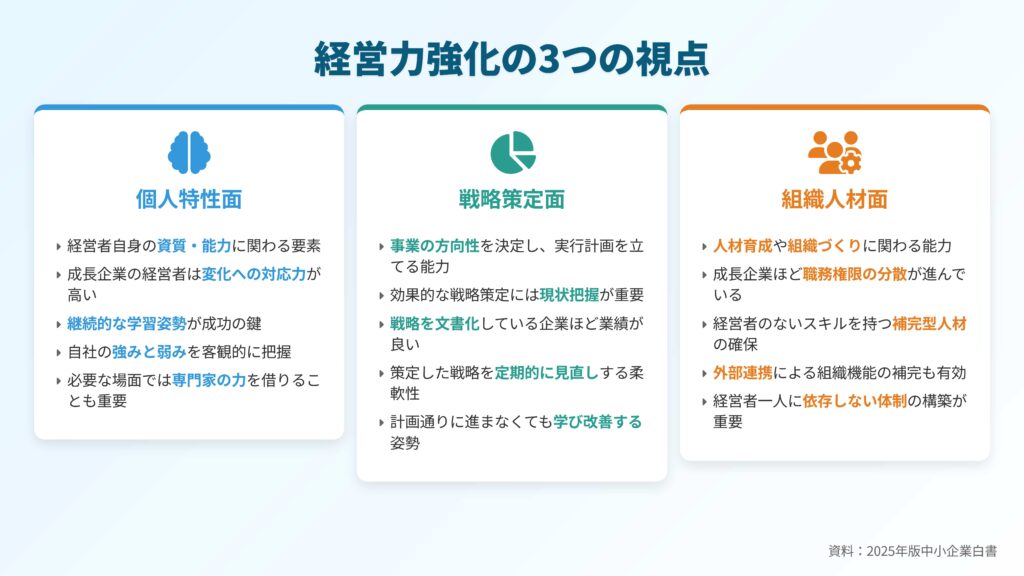

経営力強化の3つの視点とは何か?

2025年版中小企業白書では、厳しい経営環境を乗り越えるために「経営力」の重要性を強調しています。経営力とは、経営者が自らの置かれている状況と方向性を把握し、的確な対策を打つ力のことです。

この経営力は、「個人特性面」「戦略策定面」「組織人材面」という3つの視点から分析することができます。それぞれの視点について見ていきましょう。

個人特性面から見た経営力

個人特性面の経営力とは、経営者自身の資質や能力に関わる要素です。経営者の判断力、決断力、学習意欲などが含まれます。

中小企業白書の分析によれば、成長している企業の経営者は「変化への対応力」と「継続的な学習姿勢」が高い傾向にあります。常に新しい知識を吸収し、環境変化に柔軟に対応できる経営者が成功しています。

また、自己認識の正確さも重要です。自社の強みと弱みを客観的に把握し、必要に応じて外部の知見を積極的に取り入れる姿勢が経営力を高めます。

経営者一人で全てを抱え込まず、必要な場面では専門家の力を借りることも個人特性面の経営力の一つと言えるでしょう。

串本町商工会では、毎月第1木曜日に様々な支援機関の集まる経営特別相談会を開催していますので、専門家へのご相談の際はぜひご活用くださいね。

戦略策定面から見た経営力

戦略策定面の経営力は、事業の方向性を決定し、実行計画を立てる能力に関わります。市場分析力や計画立案能力などがこれに当たります。

効果的な戦略策定には、まず現状把握が重要です。自社の財務状況や市場ポジションを正確に理解していますか?その上で中長期的なビジョンを設定し、具体的な行動計画に落とし込む能力が求められます。

中小企業白書の調査では、戦略を文書化している企業ほど業績が良い傾向が示されています。頭の中だけでなく、明確に戦略を言語化することで組織全体の方向性が揃います。

また、策定した戦略を定期的に見直し、環境変化に応じて柔軟に修正できることも重要な経営力です。計画通りに進まないことも多いですが、そこで学び、改善する姿勢が成長につながります。

組織人材面から見た経営力

組織人材面の経営力は、人材の育成や組織づくりに関わる能力です。適材適所の人員配置や権限委譲、チームワークの構築などが含まれます。

中小企業では経営者への権限集中が課題となりがちです。白書によれば、成長企業ほど職務権限の分散が進んでおり、経営者一人に依存しない組織体制の構築が重要です。当会では事業承継や組織体制の見直しについても支援を行っていますので、組織づくりにお悩みの方はぜひご相談ください。

また、経営者にないスキルを持つ「補完型人材」の確保も重要です。例えば、デジタル分野の専門家や財務管理の専門家など、経営者の弱みを補う人材の存在が組織の成長を支えます。

さらに、小規模事業者では、外部連携による組織機能の補完も有効な手段です。他社との連携や外部専門家の活用によって、自社の組織能力を拡張することができるでしょう。

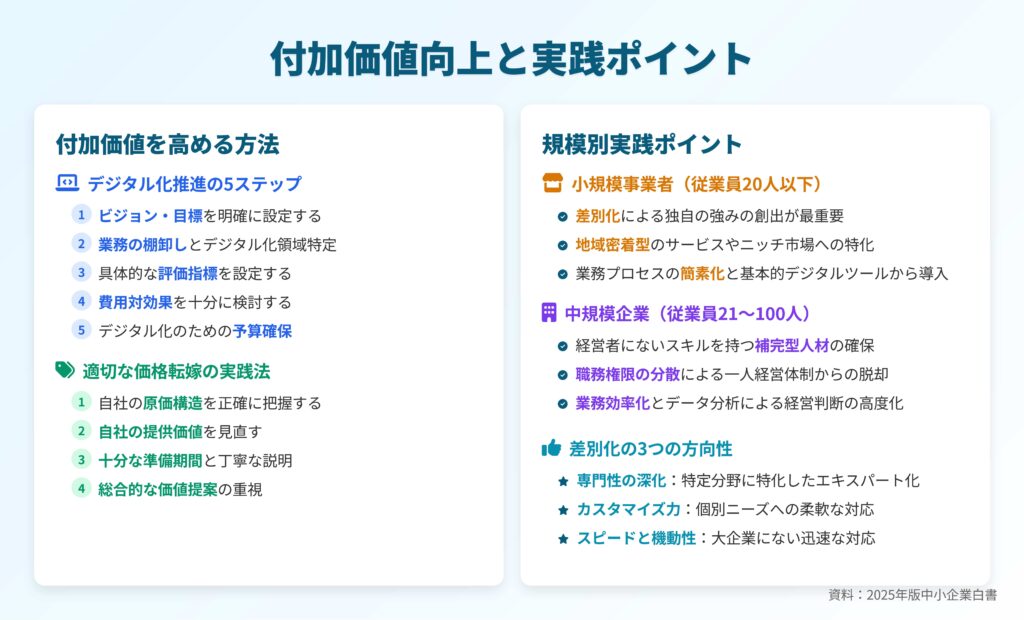

デジタル化推進と価格転嫁で付加価値を高める方法

中小企業白書で強調されているのは、「コストカット」という従来型の利益確保方法から脱却し、積極的なデジタル化と適切な価格転嫁によって付加価値を高める経営への転換です。具体的な方法を見ていきましょう。

経営者主導でデジタル化を進めるステップ

デジタル化を成功させるには、経営者の関与が不可欠です。中小企業白書の調査では、デジタル化が進んでいる企業ほど経営者自身が推進役となっている割合が高いことが分かっています。

デジタル化を進める基本的なステップは以下の通りです。

- ビジョン・目標を明確に設定する

- 業務の棚卸しを行い、デジタル化すべき領域を特定する

- 具体的な評価指標を設定する

- 費用対効果を十分に検討する

- デジタル化のための予算を確保する

これらのステップを踏むことで、場当たり的ではない戦略的なデジタル化が可能になります。特に業務の棚卸しは重要で、「何のためにデジタル化するのか」という目的を明確にすることが成功の鍵です。

また、一度に全てを変えようとせず、小さな成功を積み重ねる「スモールステップ」も効果的です。まずは取り組みやすい業務から始め、成果を実感しながら段階的に拡大していきましょう。

◆省力化製品の導入による生産性向上はコチラの記事もご覧ください。

適切な価格設定・価格転嫁の実践方法

適切な価格転嫁は、企業の持続的発展に不可欠な要素となっています。しかし、多くの中小企業はコスト上昇分の価格への転嫁に苦労しています。

価格転嫁を成功させるためには、まず自社の原価構造を正確に把握することが重要です。材料費や労務費、経費などの内訳を明確にし、どの要素がどれだけ上昇しているかを定量的に説明できるようにしましょう。

次に、自社の提供する価値を見直します。単に値上げするのではなく、品質向上やサービス拡充と組み合わせることで、顧客に納得してもらいやすくなります。

また、価格改定の際には十分な準備期間と丁寧な説明が必要です。突然の値上げは取引先との関係悪化につながりやすいため、段階的なアプローチも検討しましょう。

中小企業白書の事例では、価格転嫁に成功した企業は、「自社の強み」を明確に説明し、価格以外の価値を訴求しています。価格だけでなく、総合的な価値提案が重要なのです。

商工会の支援制度活用法

デジタル化や価格転嫁の取り組みを進める際には、商工会をはじめとする支援機関の制度を活用することが有効です。

例えば、IT導入補助金はデジタル化の初期投資を支援する制度です。会計ソフトやクラウドサービスなどの導入に活用でき、デジタル化の第一歩を踏み出すのに役立ちます。

また、小規模事業者持続化補助金は、販路開拓やサービス向上の取り組みを支援します。自社の強みを活かした新たな価値創出の取り組みに活用できるでしょう。

商工会では、これらの補助金申請サポートだけでなく、経営分析や事業計画策定、専門家派遣などの支援も行っています。経営環境の変化に対応するための具体的なアドバイスが得られます。

支援制度を最大限に活用するためには、早めの相談が重要です。公募開始直前になって慌てるのではなく、平時から商工会と連携し、計画的に取り組むことをお勧めします。

◆小規模事業者持続化補助金:2025年度小規模事業者持続化補助金<一般型>申請準備のポイント解説

◆業務改善助成金:【最低賃金引上げ支援】業務改善助成金の2025年度版がスタート!賃金アップと生産性向上を同時に実現

中小企業・小規模事業者が今すぐ取り組むべき具体策

最後に、2025年版中小企業白書の内容を踏まえ、中小企業・小規模事業者が具体的に取り組むべき施策について解説します。

規模別・業種別の実践ポイント

企業規模や業種によって、取り組むべき優先課題は異なります。中小企業白書の分析から、規模別のポイントを見てみましょう。

小規模事業者(従業員20人以下)の場合:

- 差別化による独自の強みの創出が最重要

- 地域密着型のサービスやニッチ市場への特化が有効

- 業務プロセスの簡素化と基本的なデジタルツール導入から始める

中規模企業(従業員21〜100人)の場合:

- 経営者にないスキルを持つ補完型人材の確保が重要

- 職務権限の分散によって一人経営体制からの脱却を図る

- 業務効率化とデータ分析による経営判断の高度化を進める

業種別に見ると、製造業では生産プロセスの効率化とコスト管理が、小売・サービス業では顧客体験の向上と差別化戦略が重要となります。

業種や規模に関わらず、経営環境の変化を正確に把握し、自社の現状に合った対応策を選択することが成功への鍵となります。

差別化による独自の強みの創出法

中小企業が大企業と競争するためには、差別化による独自の強みの創出が不可欠です。中小企業白書の事例分析から、効果的な差別化戦略のポイントを紹介します。

まず、自社の「強み」の棚卸しを行いましょう。技術力、機動性、地域との関係性など、大企業にはない中小企業ならではの強みを明確にします。

次に、顧客のニーズを深く理解することが重要です。大手が対応できない細かなニーズや、見落としている市場の隙間を見つけ出します。

差別化の方向性として、以下の3つが有効です。

- 専門性の深化:特定分野に特化し、その道のエキスパートになる

- カスタマイズ力:個別のニーズに柔軟に対応する

- スピードと機動性:大企業にはできない迅速な対応を強みとする

これらの差別化を実現するためには、顧客との密なコミュニケーションが欠かせません。定期的なヒアリングや意見交換を通じて、常に自社の強みを磨き続けることが大切です。

変化の時代に備えた経営体制の構築

最後に、予測困難な変化の時代に備えた強靭な経営体制の構築方法について考えましょう。

まず、財務基盤の強化が重要です。「金利のある時代」に備え、借入依存から脱却し、自己資本比率を高める取り組みを進めましょう。また、キャッシュフロー管理を徹底し、不測の事態に備えた資金余力を確保することも大切です。

次に、リスク分散の視点も欠かせません。取引先や仕入先の多様化、事業の複線化などによって、特定の要素に依存しない体制を整えます。

さらに、継続的な学習と情報収集の仕組みづくりも重要です。経営環境の変化を素早く察知し、適応するための「アンテナ」を張っておくことが必要です。業界団体や商工会の情報交換の場に積極的に参加し、最新動向をキャッチしましょう。

そして何より、変化を恐れず、挑戦し続ける組織文化の醸成が重要です。失敗を恐れるあまり現状維持に固執するのではなく、小さな挑戦を繰り返し、学び続ける組織こそが、変化の時代を生き抜く力を持ちます。

まとめ

2025年版中小企業白書が示すように、中小企業・小規模事業者は「金利のある時代」の到来、円安・物価高の継続、構造的な人手不足という厳しい経営環境に直面しています。こうした課題を乗り越えるためには、「経営力」の強化が不可欠です。

経営力は「個人特性面」「戦略策定面」「組織人材面」の3つの視点から捉え、バランスよく高めていくことが重要です。特に現在の経営環境では、コストカット一辺倒ではなく、デジタル化推進による生産性向上と、適切な価格転嫁による付加価値増大が求められています。

規模や業種に合わせた差別化戦略で独自の強みを創出し、変化に柔軟に対応できる経営体制を構築することが、これからの時代を生き抜くための鍵となるでしょう。

商工会では、これらの取り組みをサポートするさまざまな支援制度を用意しています。ぜひお気軽にご相談いただき、変化の時代を共に乗り越えていきましょう。